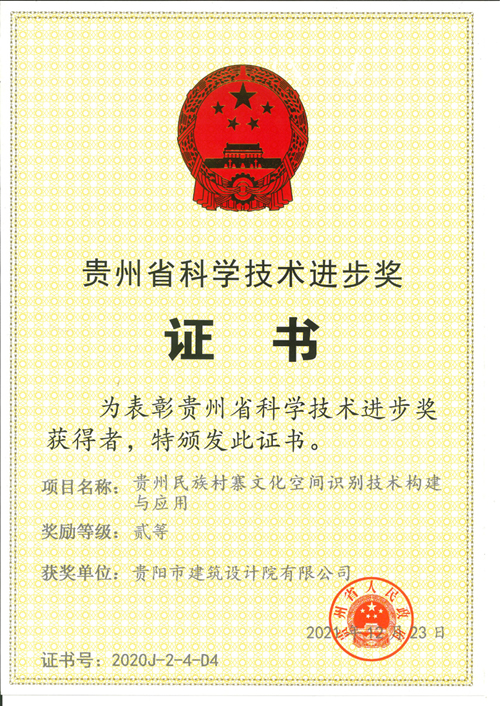

貴陽市建筑設計院參與完成的“貴州民族村寨文化空間識別技術構建與應用”項目榮獲2020年度貴州省科學技術進步獎二等獎,用于甄別不同村落之間的文化特色,能夠避免“千村一面”,促進村寨旅游產業的差異化發展。

該項目由貴州大學、貴陽市建筑設計院有限公司、貴州卓城規劃設計有限公司、貴州省城鄉規劃設計研究院共同完成。

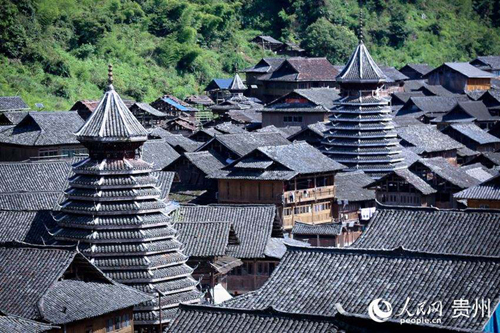

圖片來源:人民網

貴州的中國傳統村落名錄數量、中國少數民族特色村賽名錄數量均居全國第一,受現代文明侵蝕小,民族村賽保存完好,承載了大量的非物質文化遺產,具有得天獨厚的旅游資源優勢。貴州大學建筑與城市規劃學院黨委副書記、副院長余壓芳指出:村民們舉行各種民俗文化活動及儀式的特定場所就是村寨"文化空間",蘊含著豐富文化價值。

該項目共歷時15年,創立了貴州民族村寨文化空間識別與應用技術體系。項目緊密圍繞基礎理論、關鍵技術和集成應用開展研究,取得如下創新成果:

(1)創新了民族村寨文化空間信息收集的技術模式;建構了反映村寨動態發展歷程與特征的文化空間單元認定底圖;形成了文化表現形式與文化空間的匹配對應機制,研發出系統的貴州民族村寨文化空間識別與解析技術。

(2)開展了民族村寨文化空間識別引導的規劃技術創新和集成,探明了文化空間識別與法定規劃編制有效銜接的導控方向,建立了文化空間嵌入式的傳統村落保護發展規劃適應性技術。

(3)創建了民族村寨文化空間時空屬性甄別技術模式,揭示了文化空間變遷發展的瀕危作用機理,形成了貴州民族村寨文化空間瀕危預警保護監測機制,有效保護了民族村寨中的非物質文化遺產。

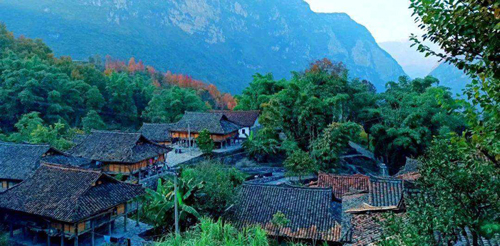

圖片來源:文旅資訊旅遍多彩貴州行走傳統村落丨水城區天門村

該項目研究具有顯著的多學科交叉特點,其創新性成果實現了民族村寨和傳統村落中非物質文化遺產保護的重大跨越,應用于貴州省內外200余個民族村寨、傳統村落、文物保護單位等的保護項目,有效解決了貴州民族村寨非物質文化遺產識別性保護的關鍵技術難題,極大地提高了當代貴州山地民族鄉村地區文化遺產的保護利用水平,取得了顯著的社會、經濟和環境效益。項目自主創新成果突出,具有廣闊的發展前景,成果整體水平達到國內領先,其中民族村寨文化空間信息收集模式、文化表現形式與文化空間的匹配對應技術、文化空間嵌入式的傳統村落保護發展規劃適應性技術、貴州民族村寨文化空間瀕危預警保護監測等技術達到國際先進水平。